コンクリートの補強工法4選|専門業者の視点で徹底網羅

我が国のインフラを支えるコンクリート構造物の多くは高度成長期に建設され、2020年代から2030年代にかけて50年の寿命を迎えます。

それに伴いインフラ設備の更新が急務であり、そのためのコンクリートの補修・補強工法に注目が集まっています。

- コンクリート構造物の主要な補修・補強工法

- コンクリート構造物のなかでも橋梁の補修・補強が重要な理由

- 橋梁補修・補強の画期的な工法

そこでこの記事では、コンクリート構造物の補修・補強を行う専門業者の視点で、以上の点についてわかりやすく解説していきます。

コンクリート構造物の主要な補修・補強工法4選

はじめに、コンクリート構造物の主要な補修・補強工法として、以下の4点を取り上げていきます。

- ひび割れ補修工法

- 断面修復工法

- はく落防止工法

- 連続繊維補強工法

専門業者の視点で詳しく解説していきます。

1.ひび割れ補修工法

コンクリート構造物の劣化の主な要因は「ひび割れ」です。

ひび割れから水が侵入し、コンクリート内部の含有水分比率が乱れることで劣化が進行します。劣化がさらにひび割れを引き起こす悪循環に陥ると、コンクリートの損傷は加速度的に進行します。

したがって、ひび割れに対して直接アプローチする「ひび割れ補修工法」は、補修工法の中でも最初に検討すべき選択肢といえるでしょう。

基本的には、ひび割れに対して樹脂を注入することで、ひび割れ部分を強固に埋めていきますが、一般的な工法では「0.05mm未満」の微細なひび割れ、いわゆる「マイクロクラック」まではカバーできません。

このような微細なひび割れがやがて0.2mm以上の大きなひび割れへと変化することを考えると、早期からマイクロクラックに対してもアプローチする必要があると私たちは考えます。

2.断面修復工法

構造物内部にある鉄筋の周囲を取り囲むコンクリート、いわゆる「かぶりコンクリート」が、中性化などの化学的要因や欠損といった物理的要因によって劣化した場合、「断面修復工法」によって補修を行います。

該当箇所周辺のコンクリートをはつった後、ポリマーセメントモルタルを塗布することで左官仕上げにする「左官工法」や、塗布ではなく吹き付けにより対処する「吹き付け工法」があります。

また、はつり箇所にモルタルを注入する「モルタル注入工法」も採用されており、ひび割れよりも規模の大きな劣化に対して用いられるのが特徴です。

従来は、はつりの際に鉄筋を傷つけるリスクがありましたが、近年では「ウォータージェット」を用いた非破壊のはつり技術により、鉄筋へのダメージを避けた施工が可能となっています。

参考:ウォータージェット工法は現場と地球に優しい新時代の工法!施工例やメリットを解説

3.はく落防止工法

コンクリート構造物の全面的な崩壊のリスクはそれほど高くないものの、一部がはく落するリスクとは常に隣り合わせであり、はく落の報告や事故も珍しくありません。

言うまでもなく、コンクリートのはく落は命に関わる重大な問題であるため、「はく落防止工法」により早期に対策を講じる必要があります。

本工法は大きくわけて「表面被覆工法」「シート工法」「ネット工法」の3つが存在します。

表面被覆工法ではエポキシ樹脂系やアクリルゴム系などの被覆材を塗布することで、コンクリート内部に劣化因子の侵入を遮断してはく落防止効果を発揮します。

シート工法では、軽量かつ高強度な炭素繊維シートを対象箇所に樹脂で接着して一体化させます。ネット工法では、アンカーを用いてネットを固定し、はく落防止効果を発揮します。

4.連続繊維補強工法

上記はく落防止工法で用いられる炭素系繊維は、「連続繊維補強工法」でも用いられます。

炭素系繊維、あるいはアラミド系繊維をエポキシ系樹脂やアンカーでコンクリート表面に接着することで、コンクリート構造物の力学的性能を保持、向上させます。

基本的には、軽量で強度も高い炭素系繊維が用いられますが、鉄道など通電が懸念される現場では絶縁性のあるアラミド系繊維が用いられることが多いです。

コンクリート構造物のなかでも橋梁補強が重要な理由

コンクリートでできた土木系のインフラ構造物にはさまざまな種類がありますが、その中でも私たちの社会のなかで極めて重要な役割を担っているのが橋梁です。

私たち「サン・ロード株式会社」は橋梁補修、補強を行っていますが、そんな専門業者の視点で橋梁補強が重要な理由を解説します。

橋梁の大半が2030年で寿命を迎える

我が国にはおよそ70万の橋梁が存在しますが、そのうちおよそ7割が2030年に寿命とされる50年を迎えることが明らかになっています。

一方、橋梁と並ぶ大規模構造物であるトンネルは、2030年時点で寿命を迎えるのは全体の約5割とされています。橋梁とトンネルを比較すると、橋梁の補修・補強はより緊急性の高い課題であることがわかります。

また、アメリカでは1900年代初頭に建設された橋梁が次々と寿命を迎えた結果、崩落事故が相次ぎました。当時は国家のインフラ崩壊が国力の低下につながるとの懸念が広がったほどであり、橋梁の持つ価値は極めて大きいのです。

日本が同様の事態に陥らないためにも、今のうちから橋梁の補強を進めていくことが不可欠です。

建設当時よりも橋梁を取り巻く環境が厳しくなっている

橋梁が建設された当時と比べて、現在の橋梁を取り巻く環境は格段に厳しくなっています。

なかでも顕著なのが災害の激甚化です。

近年は「100年に一度」と言われる災害が数年間隔で起こることも珍しくなく、特に水害が橋梁に及ぼす影響は計り知れません。

また、あまり知られていませんが「車両重量の増大」も、橋梁への負担をかける要因です。

実際、橋梁が盛んに建設された1960年代の普通車の車両重量は「1,250kg」でしたが、2020年代に入ると「2,000kg弱」にまで増大しています(※1)。

しかし、普通車の重量増加による橋梁への影響は比較的少ないとされています。一方で、軸重が10トンを超える過積載の重量超過車両は、橋梁に深刻なダメージを与えることが知られています。例えば、基準軸重10トンを20%超過した12トンの車両が橋梁に与える影響は、法律を遵守した軸重10トンの車両約9台分に相当するとされています(※2)。

このような事実を考慮すると、「橋梁の寿命は50年」とする従来の目安そのものを見直す必要があるとも言えるでしょう。

(※1)出典:一般社団法人 日本アルミニウム協会 – アルミ化予測 乗用車の車両総重量と車両全長の推移

(※2)出典:大型車通行適正化に向けた近畿地域連絡協議会 – 積み過ぎ禁止! ルール厳守で道路を守ろう

橋梁補強の画期的な補強工法「スーパーホゼン式工法」とは?

スーパーホゼン式工法の説明

以上の理由から、私たち「サン・ロード株式会社」は橋梁補強が極めて重要だと考えており、これまでさまざまな橋梁に対し補修・補強を行ってきました。

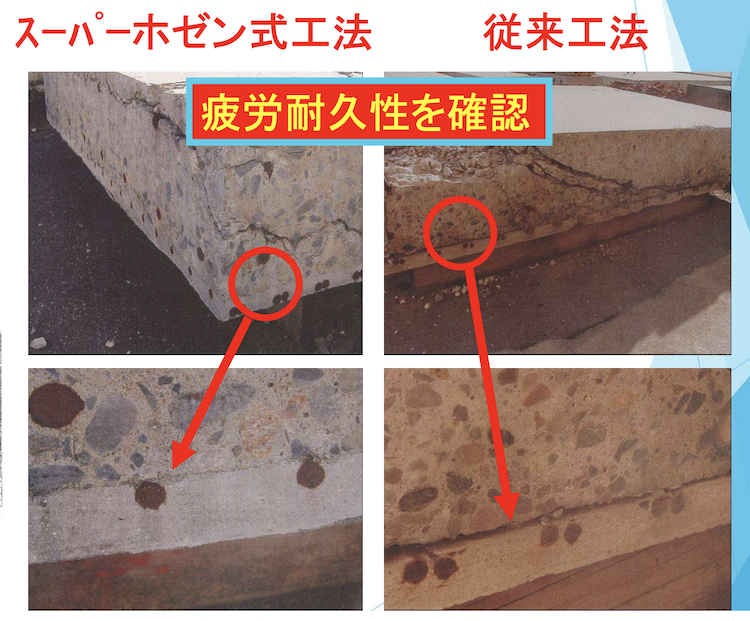

私たちが特許を持つ「スーパーホゼン式工法」は従来の工法の課題を克服し補修と補強を同時に可能とした画期的な工法であり、今後、多くの現場にて採用価値のある工法であることを確信しています。

スーパーホゼン工法の手順

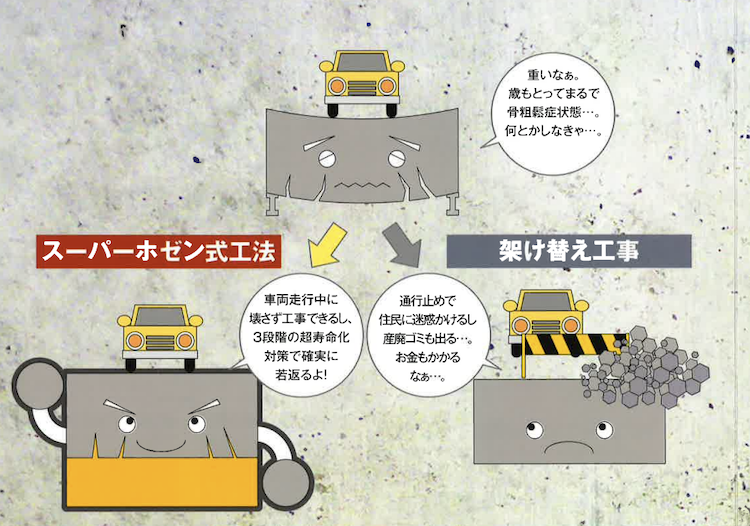

本工法は3段階の施工フローを踏むことで、床版のひび割れを修復する補修と、力学的性能を向上させる補強をセットで実施できる点が最大の特徴です。

従来の工法では補修、補強のどちらかのみにしか対応していませんでしたが、寿命を効果的に延長するには補修と補強をともに行うことが求められるため、この点が画期的だと考えます。

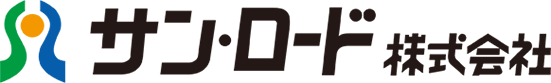

また、施工品質についても実証済みで、以上画像に示すとおり、従来の工法よりも床版に対して密に全断面で一体化されます。

加えて、従来の工法ではアプローチが難しかった0.2mm未満の微細なひび割れに対しても効果的な補修を実施できる点も実証済みであり、0.05mm程度まで充填でき、精度の高い施工が可能です。

コンクリート構造物の補強なら「サン・ロード株式会社」にお任せください

コンクリート構造物はインフラ設備を支える重要な存在であり、寿命を迎える今後10年間で的確な補修補強が求められます。

補修補強工法にはさまざまなものがあるため、記事で紹介した情報を中心に、現場に合った工法を適切に選択することが大切です。

私たち「サン・ロード株式会社」では、橋梁を中心とした、コンクリート構造物への補修補強工法を提供しています。

豊富な実績と確かな技術による高品質な施工をお求めのお客さまは、「弊社カタログ」にて詳細をご確認いただくか、施工可否やコスト感を含め「お問い合わせ」にてご相談いただけますと幸いです。