橋梁の長寿命化に貢献する施工のポイントとは?専門業者の視点でわかりやすく解説

高度成長期から50年が経過し、この時期に建設された国内の橋梁が一斉に寿命を迎えようとしています。

以前から橋梁の長寿命化の必要性が叫ばれており、補修、補強工事が行われている一方で、さまざまな問題から思うように施工が進まないケースも珍しくありません。

- 橋梁の長寿命化の現状と展望

- 橋梁の長寿命化に貢献する施工のポイント3選

- 橋梁の長寿命化に貢献する「スーパーホゼン式工法」

そこでこの記事では、橋梁の長寿命化に関連する以上の点を解説し、これからの日本の橋梁補修、補強のあり方を明らかにしていきます。

橋梁の長寿命化の現状と展望

国内における橋梁の長寿命化の現状は、高度成長期に建設された橋梁への適切なメンテナンスが喫緊の課題です。

2013年度の法改正により、5年ごとの法定点検が義務化されて以来、以下のように長寿命化のプロセスが進行しています。

| 2013年 | 法改正による法定点検が開始 |

|---|---|

| 2018年 | 1巡目の法定点検が完了 |

| 2023年 | 2巡目の法定点検が完了 |

| 2028年 | 3巡目の法定点検が完了見込み |

当記事執筆現在は2024年11月下旬なので、3巡目の法定点検が進行中です。

そして、この法定点検の実施により、早急に長寿命化すべき橋梁のおよそ3割が施工未完了であることがわかっています。

予算や人員の不足により施工ができない自治体が相次いていますが、点検結果を踏まえ、的確に補修、補強を行なっていく必要があることは自明です。

また、現在のように劣化が進んでから対策することで、施工コストは大きく跳ね上がります。

したがって、今後は劣化が起きてから対策する事後保全ではなく、予防的に施工を実施する予防保全にて橋梁の長寿命化を進めていく必要があるでしょう。

出展:橋梁等の2023 年度(令和5年度)点検結果をとりまとめ – 国土交通省

橋梁の長寿命化に貢献する施工のポイント3選

橋梁の長寿命化を進めていく上では、単に耐久性を向上させれば良いわけではなく、コストや施工のしやすさなど、さまざまな点を考慮する必要があります。

- 維持管理がしやすい

- 施工がしやすい

- 補修と補強を同時に実施できる

ここでは、橋梁工事の専門業者の視点で、以上の3点について解説していきます。

1.維持管理がしやすい

橋梁の維持管理の根幹をなすのが定期的な点検ですが、その基本となるのが近接目視です。

目視によって橋梁の変状を早期に確認し、変状が確認された部位は打音検査や非破壊検査により、原因の究明や損傷の程度を明らかにした上で、必要な対策を講じていきます。

もし、近接目視がしにくい、あるいは専門的な機材による点検が不可欠な施工方法を選択してしまうと、損傷の確認が遅れたり、点検に経済的、人材的なコストがかかることにつながります。

たとえば、橋梁の床版を補強する工法として選ばれてきた鋼板接着工法では、接着させた鋼板により床版内部の状態が確認しにくく、点検において正確な判断ができないという課題が存在します。

2.施工がしやすい

橋梁の長寿命化に関する工法にはさまざまなものがありますが、なかには特殊な工具や機材を使用し、難解な施工フローで進めていく工法も存在します。

このような工法では、作業員が取り扱いに慣れていない工具、機材を用いることにより時間やコストがかかりやすく、また練度の低さが原因でミスも生じやすいです。

したがって、「施工のしやすい」工法を選択し、誰が、どこで施工をしても、安全かつ確実に施工に取り組めるようにすることが極めて重要です。

このような観点に立つと、従来にはなかったような工具、機材を使用し、見かけ上は先進的に見えるような工法でも、現場目線で最良の工法とは必ずしもいえない可能性もあるでしょう。

3.補修と補強を同時に実施できる

橋梁の長寿命化では、「補修」「補強」の2つは明確に区別されます。

補修は「耐久性を復元する」ことが目的であり、主にひび割れを修復させるために施工されます。

一方、補強は「耐久性に加えて、その他の力学的な性能を向上させる」ことを目的します。

従来は橋梁の状態を見て、いずれかのうちどちらかを目的として施工されましたが、数十年単位の長寿命化という観点に立つと、「耐久性を復元した上で、さらに各種性能をアップさせる」という、補修、補強の両面実施が不可欠です。

「どちらも実施する」ことは少し欲張りな話に思われるかもしれませんが、両者を施工フローのなかにセットで組み込んだ、画期的な工法「スーパーホゼン式工法」が存在します。

次の章では、本工法について詳しく解説していきます。

橋梁の長寿命化に貢献する「スーパーホゼン式工法」とは?

私たち「サン・ロード株式会社」は、橋梁の長寿命化において画期的な工法である「スーパーホゼン式工法」を提供しています。

本工法は橋梁の耐久性において中心的な存在である床版の補修、補強工法であり、特許取得済みで、すでに多数の施工実績があります。

今後橋梁の長寿命化のニーズが高まるなかで、多くの現場にて採用いただきたい工法です。

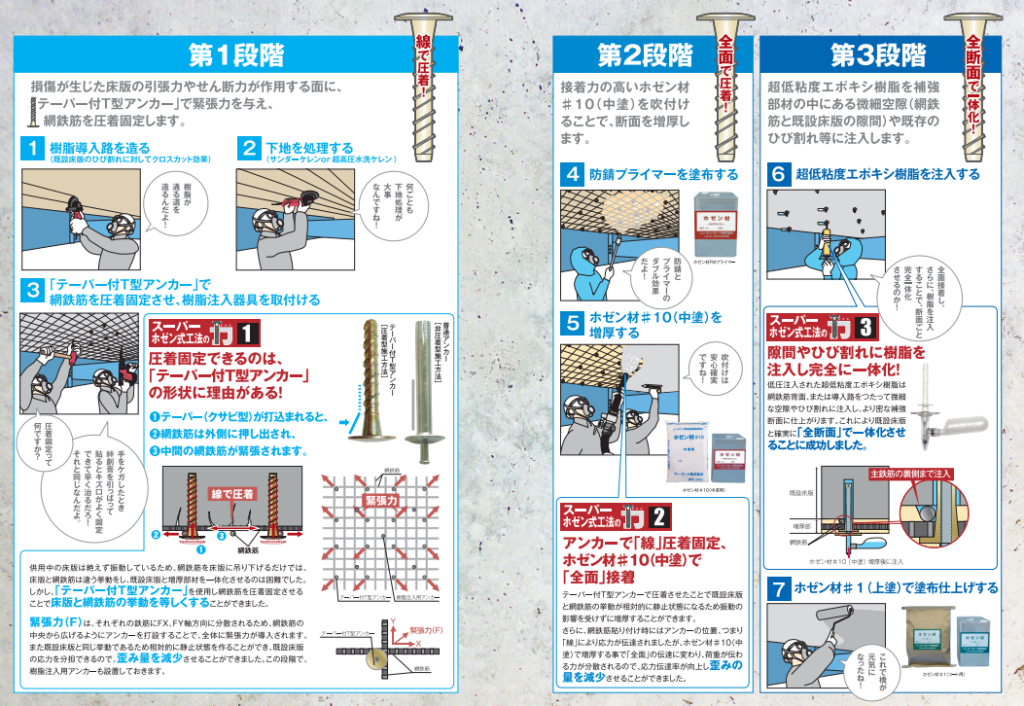

「スーパーホゼン式工法」の施工フロー

スーパーホゼン工法の手順

- カッター溝をあけ樹脂導入路を造る

- テーパー付きT型アンカーで網鉄筋を床版下面に圧着固定する

- ポリマーセメントモルタルで床版下面と網鉄筋を全面接着する

- 超低粘度エポキシ樹脂を注入する

- 仕上げ作業を行う

本工法の最大の特徴は「補修と補強を同時に行える」点にありますが、その理由は以上の施工フローにあります。

はじめに、樹脂導入路として床版下面にカッター溝をあけておき、テーパー付きT字型アンカーにて網鉄筋を圧着固定します。

その後、ポリマーセメントモルタルを使い網鉄筋を全面に接着させ(補強)、超低粘度のエポキシ樹脂を注入し、微細な部分まで張り巡らされた樹脂導入路に浸透させ、ひび割れを修復します(補修)。

以上のように、本工法では従来は別々の文脈で語られることの多かった「補修」「補強」の2種の長寿命化工法を、施工フローにセットで組み込んでいる点が画期的です。

「スーパーホゼン式工法」のメリット

スーパーホゼン式工法の現場写真

補修と補強をセットで実施できること以外にも、本工法にはさまざまなメリットが存在しています。

- 樹脂導入路を事前に作ることで無数に存在する0.2mm未満のひび割れにまで対応できる

- アンカー、モルタルで鉄筋を床版下面に固定、接着することで振動による歪みを解消した状態で作業ができる

- 補修(ひび割れの修復)と補強(網鉄筋の接着)と増厚を同時に行える

- 網鉄筋を強固に接着することで剥落の心配がない

- 施工後の損傷度を目視で確認できる

- 使用する材料が軽量、かつ施工性に優れるので工期短縮、コスト軽減が期待できる

- 水漏れの有無を確認することで目視による点検が容易に可能

以上のなかでも特筆すべきが、「施工性の高さ」「維持管理のしやすさ」に関するメリットです。

本工法は床版下面に施工するため、橋梁そのものは平常通り車両の通行が可能で、交通整理は不要です。

一方、床版上面を常に車両が通行するなかで施工すると、橋梁全体に伝わる微細な振動で、施工精度の低下が起きる可能性があります。

しかし、本工法はアンカー、そしてモルタルで網鉄筋を全面に固定、接着させることで、振動による歪みを排除した上で作業が可能です。

また、施工後は「水漏れが確認できるかどうか」による目視点検で、通常なら確認がしにくい床版内部の状況も正確に評価できます。

コストのかからない目視点検のみで予防保全ができる点は、橋梁全体のライフサイクルコストを大幅に低減することは明らかです。

以上より、本工法は国内の橋梁の長寿命化において、大きな役割を担える工法だと私たちは確信しています。

興味を持っていただけたお客さまは、ぜひ「弊社カタログ」をご覧いただき、本工法の詳細をご確認いただけますと幸いです。

橋梁の長寿命化ならサン・ロード株式会社にお任せください

橋梁の長寿命化はこれからの日本の国土を守るために欠かせません。

どのような工法を選択するのかで、その後の橋梁のライフサイクルコストが変わってきます。

私たち「サン・ロード株式会社」が提供するスーパーホゼン式工法は、橋梁の長寿命化に大きく貢献できる工法です。

一度、施工可否やコスト感を含めて、「お問い合わせ」にてご相談ください。

橋梁補修、補強の専門業者の視点で、誠実に対応することをお約束いたします。