橋梁補修工事が競争参加資格審査の工事種別に追加|対象工法を専門業者が解説

国や都道府県、各自治体などが建設工事を発注する際、競争入札への参加資格があるかどうかを審査する「競争参加資格審査(入札参加資格審査)」では、工事種別が設定されています。

これまで21種類の工事種別が存在していましたが、令和3年度・4年度より新たに「橋梁補修工事」が追加され、注目を集めています。

高度成長期に建設された多くの橋梁が、耐用年数である50年を迎えようとしており、今回の工事種別追加によって、今後、各自治体で橋梁補修工事が積極的に行われることが見込まれるでしょう。

- 新規工事種別「橋梁補修工事」の概要

- 橋梁補修工事の対象工法

- 画期的な橋梁補修工法「スーパーホゼン式工法」

そこでこの記事では、「工事種別への橋梁補修工事の追加」というテーマについて、橋梁補修の専門業者の視点で、以上の点を中心にわかりやすく解説していきます。

競争参加資格審査の新規工事種別「橋梁補修工事」とは?

ポリマーセメントモルタルの吹き付け

今回、競争参加資格審査の新規工事種別に橋梁補修工事が追加された背景には、我が国の橋梁の老朽化という問題があります。

高度成長期に大量に建設された橋梁が50年という耐用年数を迎えつつある一方、当時とはまったく異なる財政状況、人口動態、そして労働力不足が原因となり、橋梁への適切な補修、補強が実施されているとは言えない状況です。

こうした状況を打破するためにも、今後積極的に施工を進めていくことが今回の工事種別への追加の動機の1つとして挙げられています。

気になる橋梁補修工事の具体例には、以下のようなものがあります。

- (全面架け替えは除いた)橋梁工の改築

- 床版の取り替え、改良

- 桁、支承、落橋防止装置の改良

- その他修繕、補修、保全

前提として「橋梁補修工事」「橋梁耐震補強工事」が対象とされており、その具体例として上記が該当します。

全面にわたる架け替えを除く、多くの橋梁補修、補強工事が対象とされており、橋梁工事の規模の大きさがうかがえるはずです。

橋梁の床版補修工事の対象工法を専門業者の視点で解説

網鉄筋の接着

私たち「サン・ロード株式会社」では、橋梁補修工事のプロフェッショナルとして、これまで数多くの施工実績があります。

その経験から、橋梁補修工事で最も重要なのは「床版補修」であると考えています。

床版上面を車両や人がいつも通り通行していても、内部は少しずつ着実に劣化が進行している場合があります。外見上は問題がないように見えても、内部ではコンクリートにひび割れが進行しているケースは少なくありません。

このように、床版は「重要な役割を担うにも関わらず、劣化度合いが評価しにくい」という特徴を持っているため、床版補修工事は今後の橋梁補修工事において、ますます重要になると考えられます。

そこでここからは、床版の具体的な補修工法について解説していきます。

補修工法

橋梁補修には、大きく分けて「(狭義の)補修工法」「補強工法」の2種類があります。

狭義の補修工法は「耐荷性、耐久性などを復元する」ことを目的とするのに対し、補強工法は「耐荷性、耐久性などを向上させる」ことを目的とするため、両者は大きく異なります。

まず、具体的な補修工法として2つの工法を見ていきましょう。

ひび割れ注入工法

ひび割れ注入工法は、その名の通り、床版内部のコンクリートのひび割れを修復する工法のことです。

ひび割れに対して低粘度の樹脂を注入し、ひび割れを修復することで、耐荷性や耐久性を復元できます。

断面修復工法

橋梁が劣化するとコンクリート断面が損傷するため、断面修復工法を実施する必要があります。

損傷部分を取り除きモルタルを塗り込む佐官工法や、モルタルを詰め込む充填工法、モルタルを吹き付ける吹付け工法などが具体的な工法として採用されています。

補強工法

床版内部がひび割れなどで劣化していくと、耐荷性や耐久性を復元するだけでは安全性が担保できないことがあります。

また、時代とともに車両重量が増大していることもあり、建設時に想定していた耐荷性、耐久性では、現代の交通需要に対応できないという懸念点もあります。

そのため、今後は「橋梁の力学的性能を建設時より向上させる」ことが求められ、これを満たす工法が「補強工法」です。

具体的な補強工法について確認していきましょう。

上面増厚工法

床版の上面の厚みを増大させ補強をするのが上面増厚工法です。

補強材を埋設することで確実な補強を実施できますが、交通整理が必要となるため、自治体や周辺住民の協力が求められます。

下面増厚工法

床版上面ではなく、下面の厚みを増すことで補強を実施するのが、下面増厚工法です。

- 鉄筋

- 鋼板

- 炭素系素材(CFRPなど)

これらを補強材として用い、交通規制が不要である点が大きなメリットです。

一方、昭和期に実施された鋼板を用いた工法では、鋼板が剥離する「浮き」という現象が報告されていることもあり、定期的な点検が求められる工法です。

縦桁増設工法

床版に直接施工するのではなく、桁を増設して力学的性能を向上させるのが縦桁増設工法です。

耐荷性を大幅に向上させられる点が大きなメリットですが、増設にあたり橋梁全体の力学的なバランスや性能を試算する必要があるため、ややハードルが高い工法だと言えるでしょう。

補修と補強がセットになった画期的な工法「スーパーホゼン式工法」

競争参加資格審査の工事種別の対象となる橋梁補修工法は以上のとおりですが、劣化が進んだ橋梁の大半は補修と補強をセットで実施することが求められるケースが非常に多いです。

私たち「サン・ロード株式会社」では、補修と補強がセットになった画期的な工法である「スーパーホゼン式工法」の特許を取得しています。

すでに施工実績も多く積んでおり、「これからの時代に求められる工法」だと考えています。

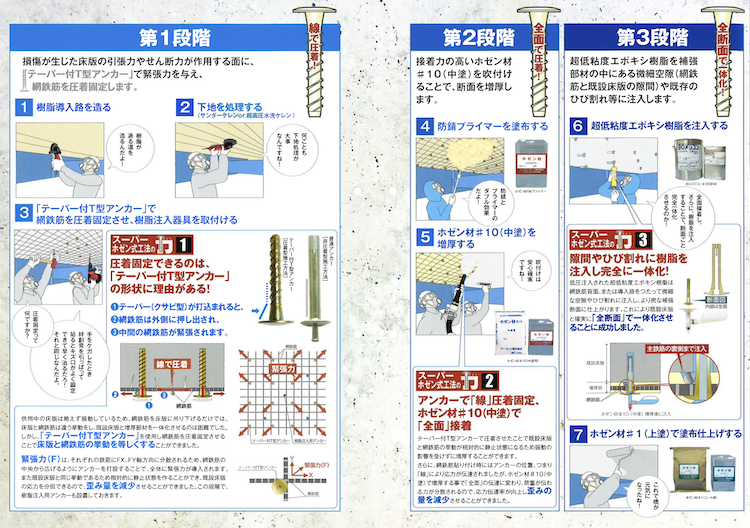

スーパーホゼン式工法の施工フローとメリット

スーパーホゼン工法の手順

- カッター溝をあけ樹脂導入路を造る

- テーパー付きT型アンカーで網鉄筋を床版下部に圧着固定する

- ポリマーセメントモルタルで床版下部と網鉄筋を全面接着する

- 超低粘度エポキシ樹脂を注入する

- 仕上げ作業を行う

スーパーホゼン式工法の最大の特徴は「施工フロー」にあります。

詳細は上記フローをご覧ください。

はじめにカッター溝をあけた後、特殊なT型アンカーとモルタルを用いて網鉄筋を床版下面に圧着・全面固定します。

これが先述の床版の補強工法の1つである「下面増厚工法」に当たります。

その後、あらかじめあけておいたカッター溝に超低粘度のエポキシ樹脂を注入し、床版内部のひび割れを網羅的に樹脂で充填します。

これが先述の床版の補修工法の1つである「注入工法」に当たります。

このように、スーパーホゼン式工法では、補修工法と補強工法を施工フローのなかに組み込むことで施工性を高めつつ、橋梁の力学的性能を復元、および向上させることが可能です。

また、劣化の度合いを評価しにくい床版内部も、本工法を施工した後であれば「水漏れの有無」を目視点検する簡易的な方法で劣化状況を評価できます。

ゆえに、橋梁全体の「ライフサイクルコスト」を大幅に低減し、財政的、人材的リソースを最小限に抑えられる「サステナブルな工法」とも言えるでしょう。

橋梁補修工事なら「サン・ロード株式会社」にお任せください

橋梁補修工事が競争参加資格審査の工事種別に追加されたことは、これからの時代に橋梁補修工事が強く求められることを示唆しています。

こうした需要の増大に備え、橋梁補修、補強の工法について知っておくことは非常に大切です。

私たち「サン・ロード株式会社」は橋梁補修のプロフェッショナルとして、これまで数多くの施工実績を有しています。

また、弊社が特許を取得している「スーパーホゼン式工法」は、これからの時代に強くマッチする画期的な工法です。

本工法に興味を持っていただけたお客さまは「弊社カタログ」をご覧いただくか、「お問い合わせ」をいただき施工可否やコスト感など、疑問点を共有いただけますと幸いです。